-

2024.04.20 光ナノバブル・シャンプーマシン「FOAMY」について

-

2024.04.01 4月より狂犬病予防接種が始まりました。併せてフィラリア検査、春の血液検査も受付中です。

-

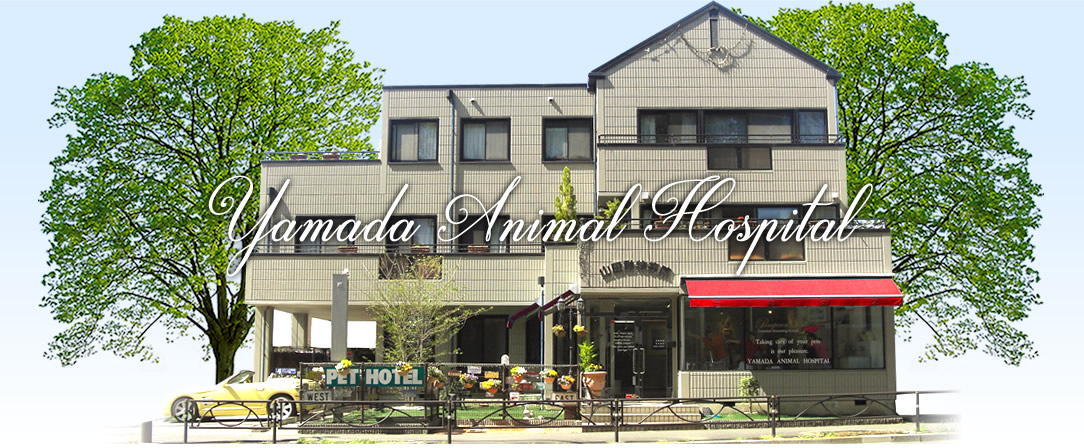

2023.12.29 山田動物病院は年末・年始も営業しています。

-

2023.09.28 年末・年始のトリミングの予約についてのお知らせ

-

2023.09.10 4年ぶりの懇親会

-

2024.04.01 ワンちゃん春の血液検査キャンペーンの時期です!!

-

2024.04.01 狂犬病予防接種が始まりました。フィラリア検査、春の血液検査も実施しております。

-

2023.12.29 山田動物病院は年末・年始も営業しています。

-

2023.11.16 メールの返信について

-

2023.11.12 12月10日(日)の病院営業時間の変更について